Num dos seus textos mais icónicos, o jornalista e crítico de música Lester Bangs fez um ensaio sobre o significado da morte de Elvis Presley para a cultura popular. Em «Where were you when Elvis died?», Bangs tira um conjunto de conclusões não apenas sobre o mundo que fica para trás, mas sobretudo sobre um devir nas relações sociais e nas referências de cada um de nós. Regresso àquele texto com frequência, quase como um fetiche, e cito-o muitas vezes, porque acho que reflete bem a história da cultura popular americana e o seu papel na caracterização de uma sociedade por ela influenciada.

No início da minha adolescência ainda mal houvera tempo para começar a formar as minhas próprias opções estéticas e já o mundo se transformava a um ritmo imparável. Elvis tinha morrido havia pouco mais de 15 anos. Depois dele, Lennon. Os grandes ícones da cultura popular contemporânea deixavam para trás breves capítulos transformadores, que tiveram um papel definidor das dinâmicas sociais e da autoperceção. A década de 1990 começou logo com uma bagagem pesada, depois de décadas de Guerra Fria e da violência das várias guerras que tinham atirado a juventude de todo o mundo para a morte e para o trauma; com os combates contra a imposição de um neoliberalismo com traços conservadores, que ameaçavam a liberdade dos indivíduos, mesmo que a narrativa dominante sugerisse precisamente o contrário e que a ameaça eram os valores progressistas. A ideologia dominante também se refletia nas opções estéticas e nas idiossincrasias dos próprios artistas, muitos deles desistentes do seu papel transformador, resignados ao poder da grande indústria.

Nesse contexto, a contracultura responde com uma dinâmica de desmaquilhagem, de crueza, de exposição das fragilidades e com uma recusa em ser cúmplice de toda aquela opressão sobre as liberdades e da perpetuação da discriminação e da desigualdade. Numa cidade em decadência industrial no nordeste dos EUA – Seattle – dá-se um encontro raro, uma convergência de entendimento sobre aquilo que não se queria e que acabou por resultar num conjunto de opções estéticas com semelhanças inegáveis. Longe de ser um movimento cultural, aquilo que o mundo veio a reconhecer como Grunge foi sobretudo um acontecimento, proporcionado por dinâmicas convergentes de contracultura, de uma juventude influenciada pelas circunstâncias e por uma história recente da música popular contemporânea – uma espécie de síntese inesperada.

«A ideologia dominante também se refletia nas opções estéticas e nas idiossincrasias dos próprios artistas, muitos deles desistentes do seu papel transformador, resignados ao poder da grande indústria.»

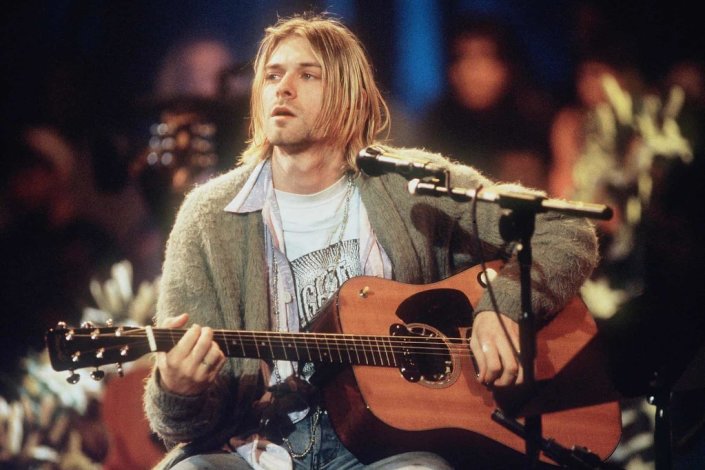

No epicentro desse fenómeno destacava-se, claro, Kurt Cobain, que dava corpo àquela inquietação e através de quem uma parte significativa de um pensamento difuso e abstrato se materializou em poesia e em sonoridades muito gráficas, como o fizeram Pollock ou Buñuel, cada qual na sua área. A arte de Cobain entrava-nos pelos ouvidos como uma vaga que nos engole, revolta e distorcida, e nos devolve à praia, porque não nos pretende afogar. Em pouco mais de quatro anos – o tempo que decorreu entre o primeiro e o terceiro e último disco dos Nirvana – a banda de Kurt Cobain invadiu o quarto de adolescentes por todo o mundo e passou de mão em mão pelos corredores das escolas e pelas ruas dos bairros que sentiam, da mesma forma, as mesmas circunstâncias a entrarem, até, no domínio da sua intimidade.

O mundo de então, como hoje, era profundamente marcado pela dominação dos EUA. As imagens da guerra, a miséria, o racismo, a homofobia, as relações de poder entre homens e mulheres, o estigma da SIDA, o papel das drogas na alienação e, claro, as relações de trabalho e o sonho, que parecia diluir-se no horizonte para uma juventude em permanente desamparo e desalento, geravam uma reação que a música transformava em manifesto. Um novo impulso parecia acordar aqueles que muitos queriam adormecidos, através de uma rutura com linguagens até relativamente recentes.

Mas a 5 de abril de 1994, depois de 27 anos de uma existência cheia de angústias, dor e contradições, Kurt Cobain – o maior pensador do seu tempo –, exausto, decidiu pôr fim à vida. O choque do acontecimento assolou milhões de adolescentes que se sentiam, agora, órfãos da sua referência maior. Cobain definiu não só opções estéticas que invadiram o espaço público de forma abrupta, como criou um mapa para a desobediência à opinião dominante, muito semelhante àquele que o Punk havia criado pouco mais de uma década antes e, para a sobrevivência íntima, para a afirmação de uma individualidade mais progressista, solidária e consciente – uma individualidade socializante. Esta contradição em termos, ainda hoje, não deixa de me espantar.

Depois da morte de Cobain, depois do choque e do luto, a cultura popular conheceu um período de grandes transformações e evoluções. A produção musical mudou, a hegemonia do rock começou a entrar em decadência, a indústria e os seus grandes grupos de distribuição apostaram noutros cavalos e os valores e princípios que o acontecimento de Seattle havia estimulado deixaram de entusiasmar a geração seguinte.

«No epicentro desse fenómeno destacava-se, claro, Kurt Cobain, que dava corpo àquela inquietação e através de quem uma parte significativa de um pensamento difuso e abstrato se materializou em poesia e em sonoridades muito gráficas, como o fizeram Pollock ou Buñuel, cada qual na sua área.»

O mundo seguiu por outros caminhos e muitos desistiram daquele gesto de contracultura, sendo cooptados pelo pragmatismo capitalista a que a adultícia muitas vezes não resiste. A tentação do consumo para que Cobain alertara triunfaria sobre uma parte significativa dos seus mais intrépidos fãs.

Trinta anos depois, seria interessante perceber se essa mudança configura uma confirmação de uma futilidade associada à massificação dos fenómenos e à prevalência da forma sobre o conteúdo ou se, com Cobain, morreu também a esperança de que o mundo poderia ser mais do que este terrível cinismo que nos é imposto. Mais do que o mero exercício de memória de perguntar onde estávamos quando Cobain morreu, talvez fosse importante perguntar para onde fomos. Para onde foram todos os que, confrontados com os acontecimentos de 5 de abril de 1994, acharam que o mundo como o conheciam se desmoronara? Para onde foram todos os que juraram o combate à ambição e à febre do consumismo atomizante? Para onde foram todos aqueles que viram no ódio e na discriminação o pior da humanidade? Para onde foram todos aqueles para quem a distorção não era barulho, mas um portal libertador; para quem o grito desafinado era um veículo para a melodia?

Não sei se Kurt Cobain seria tão consensual como o foi Elvis Presley, segundo Lester Bangs, mas sei que no dia em que ele morreu também nos separámos, também seguimos caminhos diferentes, fizemos novas opções e desistimos de idolatrar quem quer que fosse – matámos os ídolos. No dia em que Kurt Cobain morreu desistimos, sobretudo, de nos encontrar, mas sei (tenho a certeza) que há dentro de nós uma vontade latente, que vai muito para lá da nostalgia, de voltar a acreditar que a vida não pode ser só isto, que apesar da nossa incapacidade, da aparente inutilidade, há aqui qualquer coisa para construirmos, juntos.

Contribui para uma boa ideia

Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz.

O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.

Contribui aqui