O jornalismo está debaixo de fogo. Nas situações de guerra, mas também nos ambientes e nas sociedades que se ufanam de ter entre os princípios básicos do seu funcionamento a liberdade de opinião, de informar e ser informado.

É inevitável: a degradação da actividade jornalística, do comportamento das estruturas dominantes no jornalismo e do exercício da própria profissão está associada à transformação da democracia numa coisa puramente formal e não representativa da vontade popular a que resolveu chamar-se «democracia liberal».

Se a democracia liberal vive da asfixia do debate, do confinamento da opinião, da repressão do espírito crítico e da obstrução do esclarecimento, o jornalismo dominante reflecte estes desvios ao funcionamento livre da sociedade. De «quarto poder», entendendo-se por isto um papel de contraponto e de independência em relação à gestão dos três outros poderes, o jornalismo transformou-se num instrumento não apenas útil, mas também indispensável para as estratégias abusivas de governação.

A resultante do jornalismo que se pratica entre nós, entendendo-se por isso o chamado «mundo ocidental», é uma caricatura degradante da liberdade de opinião e informação, paira como um meio tóxico sobre os cidadãos – a maioria dos quais não dão por isso porque confiam nela quase sempre sem espírito crítico, porque acreditam nas mentiras em que a realidade vai sendo embrulhada, porque os próprios meios de comunicação dominantes neles inocularam o vírus do alheamento, o espírito de rebanho.

No resto do mundo a situação não será diferente, mas nesses espaços não se afirma com tanto afinco e com ênfase arrogante o apego às liberdades fundamentais. Se o «mundo ocidental» se olha como exemplo, então as práticas que exerce para que se cumpra essa superioridade civilizacional contrariam e negam o discurso oficial. A máquina mediática ocidental, que controla os circuitos e conteúdos informativos transnacionais graças aos seus poderes económico-financeiros e tecnológicos, trabalha com métodos coloniais, mistura ostensivamente informação com propaganda, perdeu os escrúpulos perante a mentira, transformou-se num aparelho global de guerra, militarismo, expansionismo e dominação ao serviço das oligarquias de espectro global.

A tragédia dos jornalistas

Os jornalistas, ou pelo menos a resultante do seu trabalho que mais influencia as sociedades, não estão inocentes no processo que conduziu a este panorama degradante.

Seria muito injusto associar esta realidade traumática aos jovens que sofrem com as dificuldades de acesso à profissão e que, uma vez em funções, se deparam com um clima de autoritarismo, controlo e instrumentalização aos quais é difícil resistir em situações de precariedade e de insegurança. As cadeias patronais de comando, infelizmente asseguradas por jornalistas que assim se dão bem nas suas carreiras, trituram sem piedade as jovens e os jovens jornalistas que não se encaixem rapidamente no sistema de informação à la carte no qual a realidade é um simples acidente e, mesmo assim, só no caso de coincidir com os interesses dos proprietários desses meios. Não é por acaso que sendo a democracia adjectivada como «liberal», a informação que se pratica é de índole «corporativa», oligárquica.

«A resultante do jornalismo que se pratica entre nós, entendendo-se por isso o chamado "mundo ocidental", é uma caricatura degradante da liberdade de opinião e informação, paira como um meio tóxico sobre os cidadãos (...).»

Nas últimas semanas temos vindo a assistir a uma série de explosões em meios de comunicação social provocadas por entidades patronais, em alguns dos casos com os rostos encapuzados em fundos financeiros de casino, guiadas pelo vício da especulação, que jogam com os direitos e a vida dos jornalistas como peças das suas manobras gananciosas ou como solução para supostas crises.

Os jornalistas, assim tratados como gado, lutam pelos seus direitos, mas dificilmente alguém os ouve porque os poderes, tanto o executivo como o legislativo, são meros cúmplices das trafulhices patronais. Podem fazer sonoras afirmações de preocupação com a situação dos profissionais, mas não mexerão uma palha em sua defesa porque a classe política e o corporativismo mediático são absolutamente simbióticos, muito mais num período em que, no caso de Portugal, se encavalitam dois actos eleitorais.

O grande pecado dos jornalistas, sobretudo desde o advento do neoliberalismo, foi o de quase terem deixado morrer, na prática, as suas associações profissionais, de não apostarem na solidariedade e na união de uma classe tão cobiçada pelos poderes – que não perdem uma oportunidade para fazer funcionar as suas estratégias de divisão, de chantagem e de exploração do oportunismo sabujo.

Num quadro de quase total inserção dos meios de comunicação social no sector privado da economia, ou seja, nas estruturas florescendo com a ditadura do mercado, os jornalistas não cuidaram das suas estruturas representativas, principalmente aquelas que poderiam responder de imediato a situações arbitrárias e abusivas como os conselhos e comissões de redacção ou quaisquer outras formas de associação e de afirmação profissional que as leis lhes facultam. Extinguiram-se as formas de organização de base e, com esse fenómeno, estiolaram igualmente as leis que as regulam, hoje alvos fáceis dos poderes patronais, contando com a já citada cumplicidade da classe política, isto é, os «arcos da governação». Na superestrutura bipolar, pública e privada, que controla o funcionamento e os conteúdos dos meios de comunicação, uma mão lava a outra; no plano jornalístico, a passividade, o conformismo e a transformação gradual dos jornalistas em ilhas isoladas e indefesas aceleram o extermínio de uma profissão nobre.

«O grande pecado dos jornalistas, sobretudo desde o advento do neoliberalismo, foi o de quase terem deixado morrer, na prática, as suas associações profissionais, de não apostarem na solidariedade e na união de uma classe tão cobiçada pelos poderes (...).»

Mesmo quando lutam, os jornalistas mal conseguem fazer-se ouvir. Ao longo dos tempos de implantação e expansão do neoliberalismo conformaram-se com um sistema maquiavélico que os foi manipulando, modelando, usando e dividindo, ao mesmo tempo que se via livre, uma após outra, das vozes incómodas, inconformadas e com opiniões próprias.

A ausência de solidariedade da generalidade dos jornalistas e das estruturas representativas da profissão para com essas vozes marginalizadas, a indiferença perante as purgas a que estão submetidos os camaradas que não se encaixam no sistema de produção da opinião única, acabarão sempre por repercutir-se negativamente na classe jornalística como um todo, tornada cada vez mais vulnerável e indefesa perante as arbitrariedades, os caprichos e os interesses de máfias patronais com as mãos livres.

Jornalistas oportunistas, carreiristas, colaboracionistas e com mentalidade de capatazes sempre houve – situações que são comuns a todas as profissões. E as estruturas jornalísticas devem ter a coragem de fazer-lhes frente em vez de se conformarem, dia-após-dia, com os seus comportamentos, mesmo que ajam com as costas muito quentes. Os jornalistas têm leis do seu lado, que se sobrepõem, se invocadas, a quaisquer sistemas de organização e comportamentos internos que não as cumpram. O medo e a inércia induzem faltas de respeito e alimentam as pulsões patronais para violar as leis.

Percebem-se de maneira elementar as razões pelas quais praticamente todos os meios de comunicação que «informam» o mundo estão em mãos de oligarquias transnacionais. É uma inerência da «democracia liberal», assim como a «democracia liberal» é uma inerência da máquina global de mistificação. São simbioses intrínsecas e essenciais do neoliberalismo, o fascismo económico de ambições globalistas para o qual os jornalistas são meras ferramentas úteis e prontas a deitar fora se não funcionarem a contento ou forem meros empecilhos, por exemplo invocando as leis e ousando trabalhar com a independência própria da profissão.

Armadilha «de referência»

As chamadas publicações «de referência» são uma armadilha, sobretudo na formação da opinião pública, um instrumento essencial e «elegante» das estruturas de poder e patronais. São propriedade de grandes grupos oligárquicos pretendendo convencer-nos de que dão inteira liberdade aos profissionais da comunicação, mesmo que, pontualmente ou não, a actividade destes lese os seus interesses – já se ouviram histórias da carochinha bem mais credíveis. Ao mesmo tempo, os jornalistas por eles contratados fazem de conta (ou chegam a acreditar) que têm inteira liberdade, ao mesmo tempo que as classes políticas e patronais os vão envolvendo em auras de credibilidade, qualidade profissional e sapiência.

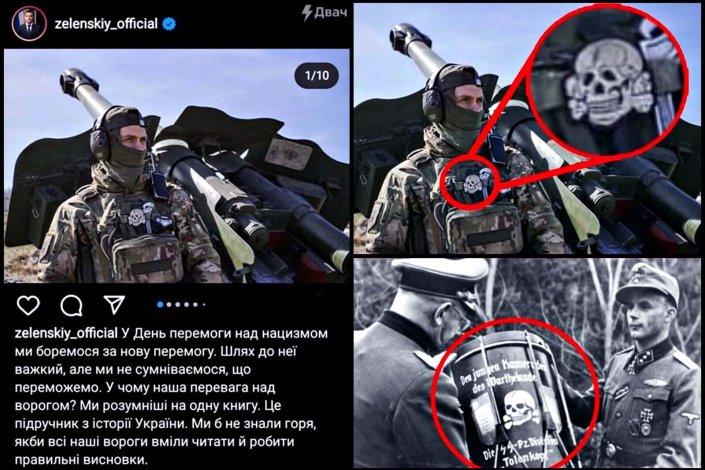

O tratamento do problema da Ucrânia é realmente um caso exemplar da maneira mistificadora, desinformativa, alienante e até atemorizadora como a comunicação social dominante se comporta. A «Operação Mockingbird» foi uma linha de montagem da propaganda imperial montada pela Agência Central de Inteligência (CIA) norte-americana logo no início da guerra fria para interferir nos principais meios de comunicação social dos Estados Unidos, da Europa e através do mundo. Os numerosos autores que investigaram o processo revelam que a CIA inscreveu centenas de jornalistas de numerosas nacionalidades nas suas folhas de pagamentos de modo a tornar dominantes as posições do regime norte-americano, se possível em todo o mundo. O jornalista Carl Bernstein informou, na sequência de uma investigação realizada nos finais dos anos setenta do século passado, que a CIA pagava a mais de 400 jornalistas de 25 empresas jornalísticas proprietárias de publicações sonantes como a Newsweek, Time, Miami Herald, das televisões ABC e NBC e das principais agências de notícias mundiais: AP, UPI e Reuters. O jornal Washington Post, através dos seus proprietários e editores, era uma parte da operação. «a CIA inscreveu centenas de jornalistas de numerosas nacionalidades nas suas folhas de pagamentos de modo a tornar dominantes as posições do regime norte-americano, se possível em todo o mundo» William Scharp, advogado que foi uma figura de relevo no caso da morte de Martin Luther King, explicou que a CIA financiava milhares de jornalistas, além de ter as suas próprias organizações de media. Para a agência, revelou um antigo membro da rede de propaganda, «era mais barato pagar a um jornalista do que a uma prostituta». E Thomas Braden, chefe de divisão de um departamento governamental de Washington, testemunhou que «não havia limite de dinheiro para gastar, não havia limites para as actividades a realizar na guerra fria secreta». A «Operação Mockingbird» funcionava, segundo a mesma fonte, «como uma multinacional». Um relatório de 1976 do Congresso dos Estados Unidos concluiu que centenas de indivíduos em todo o mundo tentam influenciar as opiniões através de propaganda dissimulada, graças ao acesso directo a jornais e outros periódicos, serviços de imprensa, agências de notícias, rádios, televisões, editoras e outros meios de comunicação estrangeiros. Terá sido a «Operação Mockingbird» uma coisa do passado? A realidade diz-nos que não. E os factos comprováveis todos os dias, tanto nas causas como nos efeitos, explicam sem rodeios que o processo de imposição de uma opinião única, fazendo dos interesses do regime norte-americano os dominantes e legítimos em todo o mundo, tem vindo a consolidar-se de maneira asfixiante. «factos comprováveis todos os dias, tanto nas causas como nos efeitos, explicam sem rodeios que o processo de imposição de uma opinião única, fazendo dos interesses do regime norte-americano os dominantes e legítimos em todo o mundo, tem vindo a consolidar-se de maneira asfixiante» Dados que é possível obter através de pesquisas pouco mais do que sumárias revelam-nos que a «Operação Mockingbird» pode até ter perdido a designação com o passar das décadas, mas os seus objectivos estão mais vivos do que nunca e os métodos utilizados refinaram. Nada indica que a CIA tenha deixado de pagar a jornalistas, mas a realidade actual ultrapassa em muito esse processo e adaptou-se à dinâmica vertiginosa da circulação das mensagens emitidas pelos media, proporcionada pelas novas tecnologias e a multiplicação de plataformas de emissão e partilha de conteúdos. «dezenas de ex-operacionais das várias agências de espionagem internas e externas [...] transferiram-se e transferem-se para lugares de «analistas», «comentadores» e «especialistas» das grandes cadeias de televisão e dos principais jornais, onde funcionam como fontes inquestionáveis e acima de qualquer suspeita das quais bebem os principais órgãos de manipulação social em todo o mundo» A agência central de espionagem dos Estados Unidos descobriu um novo ovo de Colombo, que lhe permite até poupar nas despesas: dezenas de ex-operacionais das várias agências de espionagem internas e externas, alguns que desempenharam até recentemente cargos de chefia máxima, transferiram-se e transferem-se para lugares de «analistas», «comentadores» e «especialistas» das grandes cadeias de televisão e dos principais jornais, onde funcionam como fontes inquestionáveis e acima de qualquer suspeita das quais bebem os principais órgãos de manipulação social em todo o mundo. As mensagens da CIA, a propaganda imperial, fluem assim directamente para milhares de milhões de pessoas que consomem unicamente os meios dominantes ditos de informação. Não é verosímil, de facto, que essa nova espécie de «analistas», «comentadores» e «especialistas» de âmbito globalista abdiquem da sua experiência de espiões acumulada durante décadas para se tornarem «independentes» ao sentar-se nos grandes estúdios que propagam veneno embrulhado em verdade, liberdade e rigor de informação. Um dos casos mais relevantes dos últimos anos é a transformação do director da CIA entre 2013 e 2017, John Brennan, em analista sénior de segurança e inteligência nas televisões NBC News e MSNBC, cargo para o qual transitou mal deixou Langley. Na sua nova posição foi reencontrar Juan Zarate, que foi conselheiro de segurança nacional da Administração Bush. Um serviu Obama, outro o seu antecessor, e assim se verifica não haver querelas partidárias nestas matérias onde o partido é único, tal como a informação dominante e a opinião que induz. Não há, porém, como a CNN para integrar espiões, super polícias, operacionais do contra-terrorismo e generais do Pentágono, de preferência com ligações à indústria da morte, nas suas equipas informativas. É uma realidade que faz todo o sentido. A CNN é o veículo internacional por excelência das mensagens do regime norte-americano, o que acontece desde a sua fundação, e a criação do mito da «informação em directo» servida logo na primeira guerra contra o Iraque – abafando todo e qualquer contraditório. De tal maneira que os jornalistas empenhados em trabalhar «à antiga», isto é, dando a conhecer outros lados da situação foram rapidamente olhados como «cúmplices» de Saddam Hussein. Tal como acontece actualmente aos meios de comunicação verdadeiramente independentes, imediatamente acusados de estarem «ao serviço da Rússia» quando abordam outras realidades que não coincidam com as versões oficiais de Washington, da NATO, da União Europeia e da engrenagem de manipulação social. «Tendo em consideração o número de CNN’s franchisadas que se multiplicam através do planeta – operação à qual Portugal não escapou – entende-se como este processo associa as agências do poder imperial à construção de uma opinião única formatada segundo os interesses do complexo militar, industrial e tecnológico que governa os Estados Unidos, além da NATO e da União Europeia como seus ramos militar e político» Ao serviço da CNN, como «comentadores independentes», estão, por exemplo, James Clapper e Michael Hayden, ex-directores de inteligência nacional norte-americana; Chuck Rosenberg, ex-director da DEA, agência dita antidroga mas com a reputação manchada por vínculos pouco claros com meios do narcotráfico, tal como acontece com a CIA em relação ao ópio/heroína do Afeganistão; James B. Conney, ex-conselheiro do director do FBI; Frank Figliuzzi, ex-chefe de contra-espionagem no FBI; Asha Rangcapo e James Galiano, ex-destacados agentes do FBI; Mike Rogers, ex-presidente da Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes; Steven L. Hall, antigo oficial de operações da CIA com mais de 30 anos de experiência em postos de comando na Eurásia e América Latina; Philip Mudd, ex-operacional da CIA; Andrey McCabe, ex-director adjunto do FBI; John Campbell, ex-supervisor especial do FBI. Neste mundo selecto existem, com regularidade, algumas mudanças – também elas muito significativas. Por exemplo, Anthony Blinken, ex-conselheiro de segurança de Obama, trocou recentemente o lugar de «comentador independente» da CNN pelo de secretário de Estado, isto é, a segunda figura da administração Biden; e Samantha Vinograd, também membro do Conselho de Segurança de Obama, deixou agora o cargo de «comentadora de política externa» da CNN transitando para o Departamento de Segurança Interna de Biden; Fran Townsend, ex-conselheiro de Segurança Nacional, trocou há pouco a CNN pela CBS News. A CNN tem, portanto, a parte de leão no recrutamento de membros do aparelho de espionagem, militar e governamental dos Estados Unidos. «[No Reino Unido] o público é bombardeado com opiniões e informações seleccionadas apoiando as prioridades dos fazedores de política; Os media fornecem de forma rotineira informação deturpada e estão longe de actuar com independência» Declassified UK Tendo em consideração o número de CNN’s franchisadas que se multiplicam através do planeta – operação à qual Portugal não escapou – entende-se como este processo associa as agências do poder imperial à construção de uma opinião única formatada segundo os interesses do complexo militar, industrial e tecnológico que governa os Estados Unidos, além da NATO e da União Europeia como seus ramos militar e político. O recrutamento de personalidades como as constantes da lista não exaustiva aqui publicada é comum a todas as grandes cadeias norte-americanas de televisão, da Fox à MSNBC. E também a jornais olhados como «bíblias» da independência – New York Times, Washington Post e Wall Street Journal, por exemplo. Susan Hennessy trocou recentemente o lugar neste último jornal por um cargo na Divisão de Segurança Nacional da Administração Biden. E em alguns casos não existe exclusividade. Michael Hayden é uma espécie de deus do comentário. Além da CNN, pode dizer-se que está em todo o lado: MSNBC, Fox News, programa The Late Show, New York Times, Washington Post e Wall Street Journal. Uma rendição absoluta do aparelho informativo à sua experiência de director da espionagem nacional dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, a desclassificação, no ano passado, de alguns documentos governamentais no Reino Unido veio provar que a imprensa do país, «do Times ao Guardian, ajuda rotineiramente a diabolizar Estados identificados pelo governo como inimigos enquanto tenta branquear os que são aliados». A conclusão é da publicação Declassified UK. De acordo com a mesma fonte, «o público é bombardeado com opiniões e informações seleccionadas apoiando as prioridades dos fazedores de política; Os media fornecem de forma rotineira informação deturpada e estão longe de actuar com independência». À luz destes factos indesmentíveis, e que desmontam a «verdade» cultivada pelo aparelho de comunicação funcionando à escala globalista, não temos de nos surpreender com o tom histérico da abordagem da actual situação na Ucrânia e a «iminência», que já se prolonga há alguns meses, de uma invasão russa. «o cidadão que se considera informado ao frequentar a comunicação dominante desconhece, por exemplo, que o governo ucraniano é sustentado por grupos paramilitares nazis, os mesmos que integram as forças de repressão que fazem guerra às populações das regiões do Leste do país, onde grande parte dos habitantes são russófonos» Aos consumidores dos órgãos de manipulação social basta saber que a Rússia quer ocupar a Ucrânia, não se sabendo bem porquê, talvez porque sim, é uma inerência própria dos «maus». E, para concretizar a invasão, 100 mil efectivos militares russos movimentam-se na fronteira com o território ucraniano. Então, desde âncoras de telejornais a «especialistas» e «analistas», passando por peças montadas supostamente informativas, todos tratam o tema sob este único ângulo, máquinas repetidoras das opiniões de espiões reciclados em «comentadores» actuando nas imperiais cadeias de televisão e outros meios. A razão assim gritada não tolera contraditório. E ai dos que tentam, baseados em factos comprovados, demonstrar que há muito mais para saber sobre o actual cenário ucraniano. Quem o fizer é «cúmplice» dos russos, quiçá um disseminador de «mensagens de ódio» prontas a cair na alçada censória das redes sociais. Por este caminho, o cidadão que se considera informado ao frequentar a comunicação dominante desconhece, por exemplo, que o governo ucraniano é sustentado por grupos paramilitares nazis, os mesmos que integram as forças de repressão que fazem guerra às populações das regiões do Leste do país, onde grande parte dos habitantes são russófonos. Não é por isso, porém, que existe o risco de uma intervenção russa: a situação tensa prolonga-se há sete anos, desde o golpe dito «democrático» dado em Kiev pelos Estados Unidos com o apoio da União Europeia. «Nos termos do documento [Acordo de Minsk], o governo de Kiev e os representantes das populações de Donetsk e Lugansk comprometeram-se a encontrar uma solução para os seus diferendos que proporcione uma autonomia àquelas regiões dentro do que está previsto na lei ucraniana. A Rússia, ao contrário do que é comum ouvir-se e ler-se, não é parte activa: actua como um dos países mediadores, tal como a França e a Alemanha» Outro dos comportamentos manipuladores assumidos pela comunicação dominante é a desinformação em torno do Acordo de Minsk sobre uma saída política para a situação ucraniana. Nos termos do documento, o governo de Kiev e os representantes das populações de Donetsk e Lugansk comprometeram-se a encontrar uma solução para os seus diferendos que proporcione uma autonomia àquelas regiões dentro do que está previsto na lei ucraniana. A Rússia, ao contrário do que é comum ouvir-se e ler-se, não é parte activa: actua como um dos países mediadores, tal como a França e a Alemanha. Ao abordar a situação existente na região os meios de comunicação evitam tratar e comentar a ideia de que as tropas russas na fronteira com a Ucrânia se movimentam com pleno direito, porque estão no interior do seu país. Já o mesmo não pode dizer-se das tropas da NATO, que estão fora dos territórios das suas nações, colocadas ameaçadoramente nas imediações das fronteiras com a Rússia. Explica a comunicação que temos, fazendo eco de generais, espiões e políticos sem coluna vertebral, que esse gigantesco aparelho militar é para nos «defender», tal como foi invocado para as agressões ao Afeganistão, Iraque e Líbia. E o cidadão comum, contaminado e intoxicado, acredita. Também não é explicado aos envenenados leitores e telespectadores que os Estados Unidos e o seu braço armado da NATO estão ansiosos que a Rússia proceda à sempre «iminente» invasão. Estão mesmo dispostos a provocá-la e, para isso, há indícios de infiltrações de agentes especiais de países da NATO no Leste da Ucrânia para cometerem um atentado, admitindo-se que com armas químicas, De acordo com a eventual estratégia atlantista, a acção criminosa seria atribuída por Moscovo ao regime de Kiev, seguindo-se a intervenção militar para proteger as populações do Donbass. Sejamos lúcidos, ao contrário do que pretende a manipulação social: que interesse tem a Rússia numa guerra quando se encontra em fase de desenvolvimento económico e de afirmação como grande potência do multilateralismo, a par da China? Uma Rússia empenhada em processos de integração multifacetada para Oriente carece de estabilidade, não do envolvimento numa aventura militar. Aliás, a recente tentativa de «revolução colorida» no Casaquistão, através de um golpe à maneira da Praça Maidan em Kiev, teve a ver com o objectivo de multiplicar os acontecimentos que obriguem Moscovo a desperdiçar meios e energias necessários para desenvolver a estratégia traçada. Porém, desta feita Estados Unidos e aliados saíram-se mal: a lição da Ucrânia foi aprendida pelo regime russo – a resposta estava preparada e funcionou. Os Estados Unidos e a NATO têm efectivamente todo o interesse em desviar Moscovo dos seus principais objectivos, comprometendo-os num conflito desestabilizador e contraproducente no plano internacional que, ao mesmo tempo, travaria a fase de consolidação e afirmação do país. Quando Putin garante que não pretende intervir na Ucrânia não é para ser «bonzinho» ou especialmente cordato; na verdade, tem todas as razões objectivas para o dizer. E também não o vemos a mexer um dedo que seja para erradicar o poder fascista em Kiev. Só um agravamento provocatório da violência do regime ucraniano sobre as populações do Leste seria susceptível de obrigar Moscovo a fazer o que realmente não quer. E não o deseja porque, nessas circunstâncias, a Rússia seria também obrigada a rever a sua presença militar na Síria para ajudar o governo legítimo a combater o terrorismo objectivamente ao serviço dos Estados Unidos e da NATO, que têm assim mais uma razão para empurrarem Moscovo em direcção à Ucrânia. A resposta à hipotética acção russa no território ucraniano, tudo o indica, não seria dada pela colocação de tropas norte-americanas no terreno – coisa que até os desinformados consumidores da informação asfixiante já sabem. O que desconhecem é a previsível intenção da NATO de promover e treinar uma miríade de estruturas armadas de «resistência ucraniana», a partir dos grupos paramilitares nazis, para criar, segundo militares norte-americanos, um «pântano» onde se enterrem as tropas russas invasoras. Isto é, um «novo Afeganistão» agora desenvolvido pelo apoio ocidental a «combatentes da liberdade» oriundos dos sectores saudosistas de Hitler no lugar dos terroristas islâmicos que deram origem à al-Qaeda. «É evidente que os múltiplos ângulos sob os quais os acontecimentos podem ser vistos obrigariam os consumidores de informação a pensar. E pensar é tudo quanto os poderes dominantes pretendem evitar – como também se percebe na actual campanha eleitoral portuguesa – porque assim não conseguiriam cultivar a robotizada opinião única» A comunicação social também tem silenciado, certamente seguindo o comportamento dos espiões transformados em «comentadores», a proposta apresentada pela Rússia aos Estados Unidos de um tratado escrito capaz de garantir a paz e a segurança entre os dois países desde que a Ucrânia não seja admitida na NATO e esta aliança não instale mísseis nas fronteiras com o território russo. Proposta razoável sabendo-se que a seguir ao desmembramento da União Soviética a administração do presidente William Clinton se comprometeu com Moscovo a manter o status quo da NATO, significando isso que a Aliança Atlântica não se deslocaria para Leste na sequência da derrocada do muro de Berlim. Do compromisso de Washington, pela voz de Clinton, resta aquilo que sempre foi: uma deslavada mentira. Os Estados Unidos evitam dar qualquer resposta à nova proposta de Moscovo. Isso diz muito sobre os reais interesses de Washington servidos pela crise actual – que é artificial e cultivada de Ocidente para Oriente. O que ajuda a explicar a movimentação das tropas russas no interior das suas fronteiras, de facto para as defender. O tratamento do problema da Ucrânia é realmente um caso exemplar da maneira mistificadora, desinformativa, alienante e até atemorizadora como a comunicação social dominante se comporta. É evidente que os múltiplos ângulos sob os quais os acontecimentos podem ser vistos obrigariam os consumidores de informação a pensar. E pensar é tudo quanto os poderes dominantes pretendem evitar – como também se percebe na actual campanha eleitoral portuguesa – porque assim não conseguiriam cultivar a robotizada opinião única. Para isso é essencial a informação do tipo fast food, cozinhada com sound bites, frases feitas, mentiras repetidas e métodos próprios do marketing publicitário. Uma lavagem cerebral, em suma. Uma tarefa onde pontificam brigadas de espiões reciclados em «analistas» fazedores de opinião e os respectivos batalhões de máquinas repetidoras que envenenam o mundo. Um sistema que faz parecer os primeiros tempos da «Operação Mockingbird» uma brincadeira de crianças. José Goulão, Exclusivo AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Opinião|

Esses espiões que tratam da nossa informação

Coisa do passado?

A CNN monopoliza

É o que temos

Contribui para uma boa ideia

Cria-se e alimenta-se uma elite, uma aristocracia jornalística sofrendo de complexo de superioridade sobre os companheiros de profissão que não foram dotados com os seus skills (dotes, em linguagem da plebe), ou então que ousam ter opiniões diferentes da versão única, recorram a fontes plurais ou tenham até o desplante de criticá-la. Os jornalistas «de referência», os iluminados conhecedores da política e dos jogos de poder, dos quais são íntimos e até actores, têm a União Europeia e a NATO na conta de infalíveis e inatacáveis, enfim são também eles pilares da «democracia liberal». Pisam as alcatifas dos poderes, bebem do fino, no caso de se esmerarem na conquista de boas referências podem até ser contemplados com uma cadeirinha num qualquer conclave de Bilderberg, entre a nata conspirativa mundial. Porque têm atributos próprios da aristocracia, são jornalistas que não hesitam em atacar e difamar, nas suas prosas e dissertações, companheiros de profissão que se mantêm fiéis aos princípios da deontologia e teimam em ser independentes.

O jornalismo foi minado pelo «jornalismo de referência», instrumento do poder neoliberal globalista. O estado desprestigiado e desprestigiante a que o jornalismo chegou tem igualmente que ver, sem dúvida, com o papel divisionista e segregacionista representado por essa suposta elite, pelo seu desempenho na formatação da opinião única e na perseguição a quem não a segue, na descredibilização do jornalismo guiado pela deontologia e pela colagem letal aos poderes políticos e das oligarquias patronais.

O extermínio dos jornalistas

O extermínio físico dos jornalistas é um passo qualitativo extremo que os poderes considerados «democráticos» e aliados carnais dos centros da democracia liberal não hesitam agora em dar.

Em cento e alguns dias, Israel assassinou em Gaza mais de cem jornalistas, o maior massacre, que prossegue, de profissionais da comunicação alguma vez registado em conflitos da história moderna. Ao governo sionista de Israel tudo serve de argumento e pretexto para assassinar jornalistas e também as suas famílias.

Wahel Dahdouh, jornalista palestiniano chefe da delegação de Gaza da estação televisiva Al Jazeera, com sede no Catar, perdeu a mulher, três filhos e um neto às mãos de soldados israelitas. Um dos filhos era igualmente jornalista e foi abatido na região de Rafah, no sul do território junto à fronteira com o Egipto, em zona que as tropas sionistas prometeram livre de acções militares.

A jornalista palestiniana Shireen Abu Akleh faleceu esta quarta-feira, depois de ser atingida com um disparo na cabeça, quando cobria um raide das forças israelitas em Jenin, no Norte da Cisjordânia ocupada. O Ministério palestiniano da Saúde afirmou em comunicado que Abu Akleh, repórter da Al Jazeera de 51 anos, foi levada de urgência para um hospital próximo, onde faleceu. Ali Samoudi, produtor da mesma cadeia televisiva, foi atingido a tiro nas costas e encontra-se em situação estável, segundo referiu o ministério. Em declarações à agência WAFA, Samoudi disse que se encontrava com Abu Akleh e outros jornalistas nas escolas do campo de refugiados de Jenin, e que todos usavam coletes à prova de bala com a indicação «imprensa» quando foram atacados por soldados israelitas. O produtor da Al Jazeera acusou as forças israelitas de os terem atingido de forma premeditada, na medida em que sabiam que todos os que se encontravam naquele local eram jornalistas e que ali não havia elementos armados ou confrontos. Desta forma, Samoudi desmentiu as declarações de um responsável do Exército israelita a uma rádio em que negava qualquer responsabilidade dos militares na morte da jornalista. Também a jornalista Shatha Hanaysha, que estava perto de Abu Akleh quando esta foi atingida, confirmou que os soldados israelitas dispararam contra eles, mesmo estando bem identificados. Governo palestiniano, partidos políticos e diversas organizações condenaram os factos ocorridos em Jenin. O primeiro-ministro, Mohammad Shtayyeh, afirmou que Abu Akleh foi morta «quando exercia o seu dever jornalístico de documentar os crimes horrendos cometidos pelos soldados da ocupação contra o nosso povo». O Ministério dos Negócios Estrangeiros acusou Israel de ter atingido Abu Akleh e Ali Samoudi de forma «intencional e deliberada», e relacionou o facto com a implementação da política do governo israelita de matar a tiro os palestinianos. Por seu lado, o responsável da pasta dos Assuntos Civis, Hussein al-Sheikh, disse que «se voltou a cometer o crime de silenciar a palavra, e a verdade é silenciada por balas da ocupação». Responsáveis da Al Jazeera manifestaram-se «chocados e tristes», e o chefe do canal nos territórios ocupados, Walid al-Omari, afirmou que aquilo que se passou em Jenin «foi um assassinato premeditado por parte do Exército de ocupação». Em Janeiro deste ano, a WAFA afirmou que, em 2021, foram registadas 384 situações de abuso por parte das forças israelitas contra jornalistas que trabalhavam nos territórios ocupados da Palestina. Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Internacional|

Jornalista da Al Jazeera morta a tiro durante ataque israelita a Jenin

Palestinianos denunciam assassinato

Contribui para uma boa ideia

Shireen Abu Akleh, jornalista com dupla nacionalidade palestiniana e norte-americana, igualmente ao serviço da Al Jazeera, foi fuzilada intencionalmente, há meses, por um soldado sionista na Cisjordânia ocupada. De Washington não chegou qualquer acção efectiva de repúdio.

Gonzalo Lira, jornalista chileno e norte-americano que expôs corajosamente – obviamente contra as correntes jornalísticas manipuladas pelo colonialismo – as atrocidades cometidas pelo regime nazi-banderista de Kiev na região do Donbass, morreu recentemente na sequência da ausência de cuidados médicos quando esteve sob tortura na prisão às ordens de Volodymyr Zelenski, um democrata liberal acima de qualquer suspeita. O silêncio norte-americano perante o caso diz tudo.

A Julian Assange, vivendo a agonia da ameaça de prisão perpétua ou liquidação nas masmorras norte-americanas, parece não haver «justiça ocidental» que lhe valha depois de ter fundado o website WikiLeaks e nele ter exposto e comprovado as cruas realidades sobre a conspiração e o terrorismo como instrumentos do sistema imperial e da sua vocação «civilizacional».

Nunca existiu um ataque tão cerrado contra a vida de cidadãos que desempenham trabalhos jornalísticos como actualmente. «Os nossos coletes de imprensa, em vez de serem símbolos universais de protecção, tornaram-se alvos das miras israelitas, ao ponto de os nossos colegas em Gaza dizerem que usar coletes os torna inseguros», denuncia o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos.

Perante a mascarada de justiça que prossegue num tribunal de Old Bailey, evaporam-se os princípios deontológicos e as normas éticas de uma profissão essencial para a dignidade de qualquer ser humano. O silêncio guardado pela comunicação social corporativa em relação ao linchamento judicial de Julian Assange e da liberdade de informação que está a decorrer em Londres testemunha o estado de miséria a que chegou o jornalismo dominante, capturado pelos grandes interesses minoritários e elitistas que controlam o mundo. Perante a mascarada de justiça que prossegue num tribunal de Old Bailey para crucificar o homem que contribuiu para demonstrar alguns dos mais incontestáveis crimes contra a humanidade que têm vindo a ser cometidos em nome da democracia, das liberdades e dos direitos humanos, evaporam-se os mais básicos princípios deontológicos e as mais elementares normas éticas de uma profissão que é essencial para a dignidade de qualquer ser humano, sob qualquer sistema político e em qualquer lugar do mundo. O martírio de Assange é relatado e desmontado apenas por jornalistas e comentadores submetidos a uma espécie de clandestinidade mediática, barrados pelo muro espesso de silêncio, manipulação e mentira montado pelos proprietários dos meios de informação dominantes e alimentado pelas suas hierarquias de mercenários. Em termos formais, o que está em causa no julgamento do fundador do website WikiLeaks em Londres é um pedido de extradição apresentado pela justiça norte-americana para que Assange venha a ser julgado nos Estados Unidos por uma panóplia de supostos crimes, os mais sonantes dos quais são a espionagem e a conspiração. A seriedade do processo é tal que a sentença do julgamento em território norte-americano é conhecida por antecipação: 175 anos de reclusão. Sem dúvida, um caso de viciação em que o resultado é divulgado antes de se iniciar o jogo. «Tal como o silêncio do sistema mediático corporativo enxovalha o jornalismo, a criação e funcionamento do tribunal de Londres para julgar o pedido de extradição de Assange deixa de rastos o conceito de justiça» Na prática, estamos perante a um assalto vingativo contra alguém que expôs os crimes e os métodos de propaganda suja praticados pelos Estados Unidos e muitos dos seus aliados – designadamente através das guerras sem fim – para gerirem a pretendida globalização imperial e neoliberal; e testemunhamos um assalto desapiedado contra a liberdade de informação através da intimidação dos jornalistas que levam a sério o seu ofício, doa a quem doer. O julgamento do pedido de extradição apresentado pelos Estados Unidos é mais uma etapa de um caminho repleto de atrocidades processuais contra Assange, a começar por um caso de alegado assédio sexual praticado na Suécia e que foi – como está hoje provado – totalmente montado pela polícia sueca, certamente não apenas por iniciativa própria. Um percurso que prosseguiu com o penoso refúgio de anos na Embaixada do Equador em Londres, a traição do governo deste país chefiado pelo colaborador da CIA Lenin Moreno e o posterior internamento, em condições insalubres, na prisão de Belmarsh na capital britânica, por suposta falta a uma audiência de um tribunal. Uma prisão onde Julian Assange é submetido a «tortura psicológica», como denunciou o relator especial das Nações Unidas sobre a tortura, Nils Metzer – sem que isso tenha sido suficiente para soltar a verve do secretário-geral da organização sobre a gravidade do assunto. «Assange não é jornalista», alegam mercenários da propaganda dominante como pretexto para se eximirem à solidariedade corporativa que lhes assentaria muito bem em termos de hipocrisia mas os forçaria a abordar segundo perspectivas mais objectivas a mascarada de justiça que acontece em Londres. Ser ou não ser jornalista levar-nos-ia muito longe, não sendo esta a questão de fundo do que está em causa. «O que melhor traduz, porém, a hipocrisia e o oportunismo da comunicação corporativa em relação ao papel jornalístico de Julian Assange é [que] usaram, abusaram e lucraram das mensagens a que tiveram acesso sem qualquer esforço e depois, como agora é evidente, traíram vergonhosamente o mensageiro» Julian Assange é fundador e director de WikiLeaks, um website jornalístico com matérias editadas, designadamente para omitir identificações que deixariam pessoas à mercê de eventuais consequências do seu envolvimento em casos reproduzidos pela publicação. Parte da acusação bastante fluida construída pelos Estados Unidos para o processo de extradição tem falsamente a ver com isso: a publicação de materiais resultantes de fugas de informação de organismos públicos prejudicaria funcionários inocentes. No tribunal, porém, os advogados de acusação não conseguiram ainda dar um único exemplo da utilização indevida por WikiLeaks de identificações de pessoas associadas aos documentos. Julian Assange foi agraciado, entretanto, com prémios jornalísticos atribuídos por diversas entidades de múltiplas nacionalidades – o que o coloca inquestionavelmente na área de intervenção do jornalismo. O que melhor traduz, porém, a hipocrisia e o oportunismo da comunicação corporativa em relação ao papel jornalístico de Julian Assange é o facto de os meios de informação dominantes ditos «de referência», sem excepção, terem reproduzido, com absoluta confiança, matérias divulgadas por WikiLeaks e que deixaram a galáxia de poder global bastante comprometida. Esses meios cumpriram parcialmente o seu dever recorrendo a WikiLeaks como fonte fidedigna. Isto é, usaram, abusaram e lucraram das mensagens a que tiveram acesso sem qualquer esforço e depois, como agora é evidente, traíram vergonhosamente o mensageiro. Na prática, os New York Times ou Washington Post, os El País, Le Monde, Spiegel, BBC, Sky, Reuters, AFP, CBS, CNN e correlativos não tiveram qualquer pudor e reticência em recorrer ao WikiLeaks de Assange como acervo de fontes acima de quaisquer suspeitas mas agora silenciam uma estratégia de linchamento assumida pelas castas dominantes que pretende punir, tornar ilegítimas e silenciar essas riquíssimas fontes de jornalismo livre. Tal como o silêncio do sistema mediático corporativo enxovalha o jornalismo, a criação e funcionamento do tribunal de Londres para julgar o pedido de extradição de Assange deixa de rastos o conceito de justiça. «as figuras coroadas da chamada «civilização ocidental» preparam-se para enclausurar alguém que simboliza o jornalismo livre e, por isso, naturalmente incómodo. Pretendem isolá-lo numa pequena cela por um horizonte temporal de 175 anos e deitar a chave hora – afinal uma variante agravada e sádica da simples pena de morte» O modo como se processa o «julgamento» é aberrante em termos de desequilíbrio entre acusação e defesa, o processo foi instruído por uma juíza, Emma Arbuthnot, carregada de incompatibilidades – por exemplo, o marido é membro de um grupo de pressão do governo dos Estados Unidos –, Julian Assange está forçado ao silêncio absoluto, segregado numa jaula de vidro blindado. Fica claramente explicado que, para o regime de tendência global, um bom jornalista livre é um jornalista enjaulado e calado. Além disso, os advogados de defesa não podem utilizar mensagens de Assange na sua argumentação, sob pena de serem, eles próprios, criminalizados. Acresce que a defesa não teve acesso ao teor das acusações, que vão variando com o andamento do «julgamento», e os juízes rejeitaram todos os pedidos de adiamento, impedindo que os advogados de Assange pudessem adaptar a sua estratégia ao aparecimento de dados novos. Nada mais existe do que um arremedo de justiça como caminho para a sentença pré-estabelecida: a extradição do fundador de WikiLeaks para os Estados Unidos e para a morte lenta. Trata-se de tentar cobrir com um invólucro de «justiça» a vingança e a punição letal contra o homem que, sem cometer ilegalidades, recorrendo apenas à divulgação de informação qualificada que lhe foi cedida por fontes de dentro do sistema, desvendou os crimes e os métodos arbitrários e violentos usados pela elite dominante em nome do monopólio da «democracia» e dos «direitos humanos». Entretanto chegou ao tribunal londrino a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria disposto a «perdoar» a Assange caso este identificasse a fonte das informações obtidas no interior do Partido Democrata e que, por exemplo, deixaram a ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial, Hillary Clinton, atolada num muito comprometedor pântano de emails. Com esta manobra Trump quererá provar que a fonte pertence ao próprio Partido Democrata; e a Comissão Nacional deste partido continua a argumentar que as informações divulgadas por WikiLeaks foram fabricadas pelos serviços secretos russos. Uma trica doméstica em tempos eleitorais. Ora o que tem isto a ver com justiça? Os acontecimentos vêm confirmar que o processo em torno de Assange não passa de política, uma política reles, perigosa e criminosa. Isto é, o presidente dos Estados Unidos pode passar por cima do tribunal de Londres, do processo instruído e outorgar «perdão» a um réu a ser julgado noutro país desde que este quebre uma norma básica do jornalismo que ainda o é: manter o anonimato das fontes. Se alguma coisa tem a ver com justiça neste processo, é apenas com uma arbitrária justiça imperial. Entretanto, praticamente sem que o mundo se aperceba disso e com a cumplicidade daqueles que usurparam e desmantelaram o nobre ofício de jornalista, as figuras coroadas da chamada «civilização ocidental» preparam-se para enclausurar alguém que simboliza o jornalismo livre e, por isso, naturalmente incómodo. Pretendem isolá-lo numa pequena cela por um horizonte temporal de 175 anos e deitar a chave hora – afinal uma variante agravada e sádica da simples pena de morte. Os jornalistas livres e independentes e os cidadãos em geral considerem-se avisados. José Goulão, Exclusivo O Lado Oculto/AbrilAbril Desde há vários anos, o AbrilAbril assume diariamente o seu compromisso com a verdade, a justiça social, a solidariedade e a paz. O teu contributo vem reforçar o nosso projecto e consolidar a nossa presença.Opinião|

Assange e a miséria do jornalismo

Vingança e intimidação

Jornalismo e oportunismo

Paródia de justiça e baixa política

Contribui para uma boa ideia

Caem sucessivamente por terra todas as normas de respeito por civis em situações de guerra, atropelando a Declaração Universal dos Direitos Humanos que, no seu artigo 19.º, determina que «todo o indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e expressão, o que implica o direito a não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias através de qualquer meio de expressão».

Tal como as leis que, Estado após Estado, deveriam assegurar direitos aos jornalistas, também esta declaração universal é agora letra morta.

A reacção de organizações e associações nacionais e internacionais de jornalistas está longe de corresponder à magnitude da catástrofe sob os seus olhos; não vai além de «lamentos», expressões de solidariedade vazias de conteúdo e sem equivalência prática susceptível, em contexto profissional, de ter repercussões constrangedoras para os responsáveis pela violência contra os jornalistas e o jornalismo.

As organizações de jornalistas europeus demonstram, na generalidade das suas reacções perante a violência contra a profissão, uma tendência para o alinhamento com as posições governamentais e da União Europeia em relação, por exemplo, aos conflitos na Ucrânia e na Palestina. Pedem tanto a Israel como ao Hamas que «poupem civis», como se tudo tivesse apenas que ver com o 7 de Outubro e os ataques aos direitos dos palestinianos não se arrastem há mais de 75 anos. Este equilíbrio virtual entre algozes e vítimas é próprio de governos cúmplices dos autores dos massacres e deixa pelas ruas da amargura a independência e a coragem que devem guiar os jornalistas.

Gideon Levy, um destemido jornalista israelita do diário Haaretz, que não tem vida fácil em função do seu profissionalismo desassombrado, escreveu há dias: «11500 crianças mortas em Gaza. O horror nesta escala não tem qualquer justificação». E desafiou os seus leitores, desassossegando-os: «dão-se conta da extensão desta monstruosidade?» Gideon Levy confronta assim os carrascos de milhares de inocentes indefesos bem no coração dos seus domínios. O jornalismo e os cidadãos do chamado mundo ocidental só teriam a ganhar se este exemplo não correspondesse a um caso fortuito.